الرئيسية

أخبار محلية

عربي ودولي

اقتصاد

رياضة

الأسرة

تكنولوجيا

فن

تقارير

تواصل معنا

|

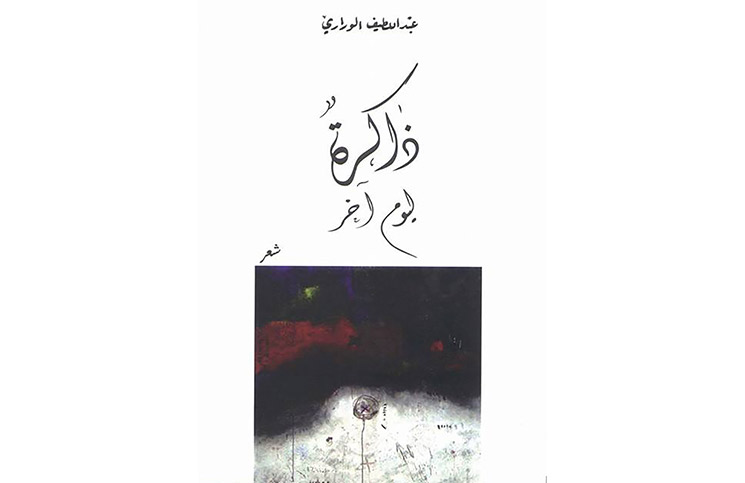

شعرية المضمر وجماعية الشعر في « ذاكرة ليوم آخر» لعبد اللطيف الوراري

الاثنين 6 مارس 2017 الساعة 20:00

العتبات: من شعرية الذات إلى جماعية الشعر

يتأسس عنوان الديوان على توتر والتباس دلالي، بحيث إن هذه « ذاكرة » لا تتقيد بحرف جر تنتسب به إلى مكان ما، أو ياء نسبة تحيل على ذات معلومة. لهذا نفترض أن هذه « ذاكرة » ليست سيرية تحيل إلى ذات الشاعر وحسب، لأنها نكرة غير إحالية، وإنما هي ذات أفق جماعي مفتوح. فالانتساب الذي تنتسب إليه هذه الـ«ذاكرة » هو الزمن الممتد والملتبس في الوقت نفسه. ممتد لأنه مرتبط بمستقبل، وملتبس لغياب مخصصات تركيبية دالة على حدوده. ومثلما لا نعرف حدود تجذر هذه الذاكرة في الماضي، لا نعرف حدودها في المستقبل، على الرغم من ورود الظرف الزماني «ليوم آخر» الذي يضاعف من التباس هذه الذاكرة، حدودها وآفاقها. وما يؤكد افتراضنا السابق حول جماعية الشعر في «ذاكرة ليوم آخر»، هو استناد الشاعر إلى مجموعة من القرائن الدلالية والإحالات الثقافية المرجعية. فبدءا من عناوين القصائد (العشاء الأخير للمعتمد بن عباد، عبد الله راجع، سريرة الحجر، قبل هذا التاريخ، إرادة الحياة، ميراث، أكادير كما اتفق…) يتبين لنا أن عبد اللطيف الوراري يستثمر ممكنات شعرية منفتحة على أمكنة، أزمنة وأحداث وتجارب ذاتية وجماعية متفردة، بحيث إنه لا يؤسس شعريته على لحظة تجريدية فحسب، وإنما يؤسسها على ما هو حسي كذلك. فالزمن المتخيل في هذه الكتابة يلتقي بالزمن المعيش، التجربة بذاكرة الشعر. وهنا بالذات تتحقق دهشة الشعر من حيث كونها تأسيسا لتجربة بقدر ما هي خلاصة لاقتحام العتمة، لطالما أن الشعر على حد تعبير رامبو رؤية استبصارية هدفها كشف المجهول، أو إن أصالته على حد تعبير إليوت تتجلى في جمعه الدائم بين الأدوات الأكثر تباعدا وتنوعا.

الرمز وبنية السؤال الشعري

تتميز قصيدة «العشاء الأخير للمعتمد بن عباد» بتبئير الرمز وإعادة بعثه ثقافيا. فإذا كان البعد التاريخي، كما يرى هيدجر يتميز بتفسيره التقني لبنية الحدث، ومن ثمة موضعته في زمن وسياق محدد، فإن الحدث في الشعر محط سؤال متشكك وليس معادلا موضوعيا لحقيقة مكتملة. ففي بحثه الدائم عن حقيقة الحدث يتحقق جوهر الشعر، فإن أجاب عن أسئلة انتهى. تقول القصيدة: تجوع ريح/ بباب الكرم/ أسمعها تجوع/ من مر قرب البئر يسمعها مثلي، ويطعمني جوعي.

« تجوع ريح» هكذا تدشن القصيدة بدايتها، وهي بداية ملتبسة. بحيث إن هذا الفعل الاِنعكاسي (الريح: منفذ/ الريح: متقبل) الذي يقتحم المكان «باب الكرم» يشكل بؤرة توتر، لا سيما عندما يدخل الشاعر دائرة الفعل «أسمعها»، ذلك أن دخول الأنا في حركية الأشياء لا يكون إلا بهدف المعاينة لا الإجابة عن تساؤل مضمر «كيف». ولأن الفقد منذور ومشروط بوجود الآخر، فإن الذات الشاعرة تقحم ذواتا أخرى في عملية المعاينة، إذ بقدر ما تنفتح على محيطها، توسع من دائرة اللبس. وكأن تقديم جواب ينهي تواتر السطر الشعري كما ينهي تدفق المعنى. وكأننا أمام حالة من الفقد لا يمكن لها أن تتلاشى بجواب قاطع أو معنى مكتمل:

خيبة في الدهر ليس لها وزن/ ولا انتظمت في حرف قافية/ كأنها بدل في جملتي/ …بدل .

فمن مميزات هذه الأسطر أنها لا تقدم جوابا عن بداية القصيدة المتوترة، ليست خطية للقبض على جوهرها ولا تجيب عن أسئلة. هي فقط تشير وتخلق منعرجات لتأويل مفتوح. أن تجد جوابا في قصيدة معناه أنها حسمت انتماءها مع الشعر. ولأن الجواب على سؤال ليس هدف هذه القصيدة ولا مطلبها الجوهري، فإنها تكتفي بالإشارة؛ ذلك أن ما يمكن أن يكون خيبة أو ذكرى سيئة أو إبعادا مقصودا لرمز ثقافي من ذاكرة جماعية، لا يمكن أن يكون إلا فائضا داخل بنية الشعر. وإذا كان المعتمد بن عباد من أهم ملوك الطوائف، بحيث كان ملكا لقرطبة ولإشبيلية التي ازدهرت في عهده فشيدت وعمرت، كما كان محبا للشعر والشعراء من أمثال ابن زيدون وابن اللبانة، فإنه تحول إلى مجرد ذكرى، بل أكثر من ذلك فذكراه لا وزن لها ولا قافية، أو إنها بدل من جملة لا قيمة لها، بل إن الشعر في قبره بأغمات تحول إلى عملة تباع للسياح «أبيع قبرا بأبيات لسياح». وهذا ما يجعل من الفقد بؤرة القصيدة وجوابها المضمر لكي لا تتوقف عن حركيتها وميزتها التوليدية. ومن ثمة فإن القصيدة تحطم أيديولوجية الأسطرة التي تجعل من ذات إبداعية أو رمزا ثقافيا ذا بعد تاريخي مركون في جهة منسية من الذاكرة لا يذكر إلا لماما، من مناسباتية الرمز إلى حركية الشعر. من إقاماته في منافي التاريخ إلى بنية شعرية متحركة لا تتمحور حول الرمز ولا تبعده، لا تتمركز حول الذات ولا تلغيها. وفي الوقت نفسه فهي قصيدة لا تقر بحقيقة مكتملة أو قطعية. وهذا ما نعاينه في نهايتها بحيث تطير بأسرارها إلى تخوم أكثر آلتباسا. (..) ذاك الخرير الذي/ يأسو الظلال/ دمي الكوفي/ أيان مالت/ شفني البلل.

فلئن تحققت فاعلية الشعر هنا في القبض على لحظة زمنية وتاريخية منسية، بجعلها ممتدة ليوم آخر، ولئن صفى الشاعر حساباته مع المنسي والقابع في التخوم ليجعل له عمرا آخر داخل إطار شعري متحرك ومعيش، فإن تموضع الذات الشاعرة بين فجوتين زمنيتين يجعلها هي الأخرى في مواجهة مع زمن جارف لا يقاوم إلا بذاكرة شعرية تنتصر لجماعية الشعر.

هندسة الفضاء الشعري ورمزية التداعي الثقافي

تتميز قصائد الديوان بإيقاع موسيقي متنوع ينهض على تنغيم داخلي أخاذ متصل بمناخ القصائد الشعوري والفكري. وهو تبعا لذلك لا يعتمد على الرص الاِعتباطي والتوزيع الفوضوي للكلمات، وإنما على اختيار واع لمجمل التنويعات الإيقاعية. لكن الملاحظة الجديرة بالاِهتمام هي أن منطق التنويع الإيقاعي لا يتعارض مع منطق التداعي الدلالي المؤسس على خلفية ثقافية واضحة، بل إنهما يتناسقان، حتى إن اختيار إيقاع أو تفتيت لكلمة ما هو نوع من التبئير والتحديب لدلالة أو ثقافة ما مفكر فيها بإتقان. ويمكن أن نمثل لذلك بقصيدة «سريرة الحجر»: صرير الأخاديد/ من الفترة/ يأسو الضوء/ والأعشاب لا تندم/ حتى يدفأ الجو/ وراء العتبات

يا لها

تلك الأيادي المشتهاة

ان

ت

ث

رت

إنها أياد مشتهاة منتثرة دلالة ورسما إيقاعيا، أي إن فعل الاانتثار الذي يؤثت الأيادي لا يمكن التعبير عنه في أدق التفاصيل إلا بانتثار اللغة وانشطارها وتوزيعها توزيعا فضائيا يعكس شعورا وثقافة كذلك. ونجد هذا الانسجام بين التوزيع الإيقاعي للكلمات وما تستدعيه من تمثلات وثقافة في قصيدة «صعودا إلى حياة في الجبل». فإذا كان الجبل كما هو في الطبيعة مخلوقا على شكل هرم، قاعدته متسعة يضيق كلما ارتفع إلى الأعلى، فإن الشاعر يهندس قصيدته بناء على هذا الشكل بثقافة مختلفة. لنلاحظ توزيع الكلمة في هذه القصيدة:

هنا

أو هناك

بين شعبين

أو في مسير جنازة تعطر

أو تحت الجريد المرعوف بالطاعون

أو وسط شهود بني قنيقاع والحلفاء وآر بي جي

هكذا تهندس القصيدة على شكل جبل إلى أن تنتهي. فإذا كان الصعود إلى الجبل يبدأ من القاعدة فإن الأمر هنا مغاير، ذلك أن صعود القصيدة لا يتم بالشكل المتعارف عليه أي من الأسفل إلى الأعلى وإنما هو صعود من الأعلى إلى الأسفل. أي إن انطلاق القصيدة يبدأ من نقطة تمركز الأنا الشاعرة لتتسع إلى أمكنة، مضايق وحيوات منسية. وهذا الذكاء الإيقاعي ليس هدفه جماليا فحسب، وإنما هو اقتراب أو اقتحام شعري لمعيش يومي مؤجل. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بنية الإيقاع الذي تتأسس عليه مجمل القصائد تتشكل في إطار من التداعي الثقافي الذي يجعل من ثيمة الفقد أساسا تعبيريا له. ولنا أن نتأمل هذه الأسطر الشعرية: «نايات ترتجل المباذل». « البراكين تحت جاعرتي الفرس لا تضيء». «هذه الأشجار في الخارج ذكرى لحياة بجوار السوق»… فهي أسطر من بين أخرى تترجم مناخا عاما تتأسس عليه شعرية الديوان وتؤسس عليه أفقها، دون أن تقدم، وكما أسلفنا، إجابة قطعية عن الإحساس بالفجيعة، ودون أن تصفي حسابات مجانية مع الذات أو العالم المحيط بها.

يتقاطع في هذا الديوان أكثر من صوت، وينسجم فيه أكثر من إيقاع. يتقاطع فيه صوت الجماعة بالتجربة الذاتية، وتتحول فيه الصورة الشعرية إلى وحدة صغرى داخل إطار تراثي كبير تمتح منه شعريتها. إنه ديوان يؤسس شعريته على آفاق متفردة من داخل فضاء لا يتوانى عن التشكل الإيقاعي والموسيقي العذب والتداعي الثقافي الهادف.

|

أخترنا لكم

الأكثر زيارة

|