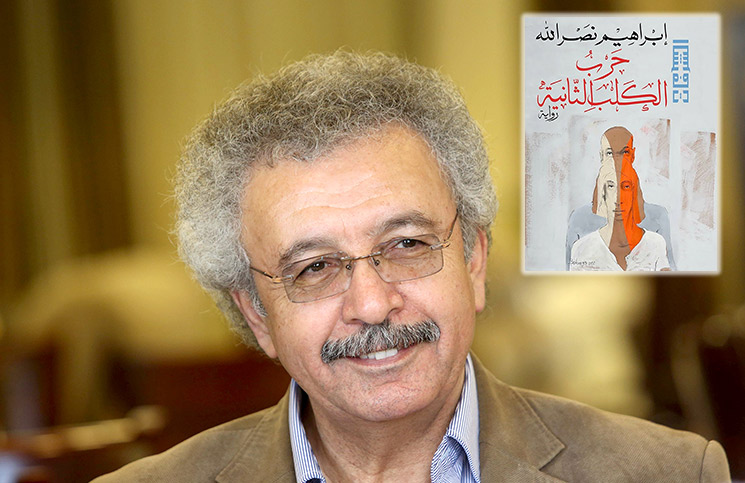

«حرب الكلب الثانية» لإبراهيم نصر الله: تفكك أسطورة الإنسان التقدمي

الاثنين 6 مارس 2017 الساعة 19:58

عبر أجوائها الفانتازية الساخرة والمطلة على مستقبل غير بعيد يزخر بالعديد من أشكال تقنية بالغة التطور في مختلف مناحي الحياة، التعليم، السينما، وسائل الاتصال وغيرها، تأخذك رواية إبراهيم نصر الله الأخيرة «حرب الكلب الثانية» باتجاه إلغاء التفكير بما يطلق عليه علي حرب «أسطورة الإنسان التقدمي»، بمعنى التفكير بمآلات تاريخية واعدة بتقدم بشري على الصعيد العقلي والخلقي، أو على صعيد الحقوق والحريات.

بل أن تفكيراً بهذه الحتمية وفقاً لمآلات الرواية لا يعدو كونه اندفاعاً كتبه حالمون بإقامة فردوس على الأرض. فما عليك سوى معاينة مظاهر العنف المختلفة، ليتأكد لك أن البشر ماضون باتجاه عودة مريرة للوراء، أو أنهم يتقدمون ومن ثم يتراجعون إلى الوراء على نحو أردأ وأخطر. خصوصاً أن تقدماً في العقل يفترض أن تصاحبه قدرة على إدارة الصراعات بين البشر بأقل قدر من الاستبداد والعنف، وهذا ما تنفي الرواية تحققه في مجتمع باتت تقنيات العصر الجديدة فيه مسخرة لغايات القهر والعنف والإرهاب، فها هي الأجهزة الأمنية أصبحت قادرة على استخدام قوة (ثمانية بوم) حين تمكن العلماء من فك الشيفرة الوراثية لعين طائر البوم، وأصبح بإمكان المسؤولين إضافة أو حذف أي معلومة من أدمغة الطلبة بواسطة أجهزة بالغة التطور تتفق وسياساتهم.

وسط إفلاس أمني وخراب كوني مريع تقف وراءه حالات جشع وشراسة وعدوانية لاصقة بالبشر، لم يعد بالإمكان الحديث عن ضحايا بالمقدار نفسه الذي نحكي فيه عن مجرمين آثمين، فالإنسان كما تكشف الرواية ما أسرع أن ينقلب إلى مصدر فساد ودمار يدفعه إليهما حرصٌ أزلي على الإمساك بكلتا يديه بكل مكسب ممكن أن يحظى به، بغض النظر عن الطريقة والأسلوب، فالأصل في البشر هو اللامعقول وحب السيطرة. ولا يظنن أحدٌ بأنّا أعقل من الماضين، وبأن القادمين أعقل من الحاضرين الآن، بل أن ما نراه من عنف يُمارس على النحو الذي تعرضه الرواية، يجعل من غير الممكن التباهي على الحيوان بكوننا الأرقى. وإن كنا نندب زمناً نعيشه فإن زمناً مقبلاً يتصاعد معه العنف بكل أشكاله هو أحرى بالندب، فنحن نتغير نحو الأسوأ والأخطر. وأيما حديث عن حروب في الماضي أشعلتها حوادث لا يمكن لصاحب عقل أن يتوقعها بسبب غرابتها، فإن كشفاً للمستقبل سيظهر حروباً أشد غرابة منها. فإن كانت حرب الكلب الأولى قد تطورت من خلاف صغير على ثمن كلب أودى إلى إحراق بلد بأكمله، فإن حرب الكلب الثانية تحمل من الأسباب ما لا يقل غرابة عن الأولى. ومعها نرقب البشر يتحولون إلى وحوش بأنياب ومخالب ينقض الواحد منهم على الآخر لأتفه الأسباب.

في الماضي كان الواحد يتطلع إلى أن يكون الناس كلهم مثله، أو على شاكلته، يفكرون كما يفكر، ويعملون ما يعمل، وإلا فالاقتتال واقع بينهم لا محالة. أما في زمن الرواية فإن العكس هو ما يحصل، فمع معركة الأشباه المحتدمة نرقب الأشباه وقد عقدوا العزم والنية على أن يتخلص الواحد منهم من الآخر. أما معركة الأشباه هذه فتبدأ مع بطلها «راشد» الذي يتزوج أخت ضابط كان قد عذّبه أثناء إقامته في زنزانة وُضع فيها فترة من الزمن للاستجواب في قضايا أمنية.

والرواية تنقل لنا أنه لفرط حبه لها يتمنى لو تكون لديه اثنتان منها على الأقل. وهو ما أصبح قيد التنفيذ حين حوّل سكرتيرته إلى صورة عن زوجته، عبر جهاز ثوري في عالم التجميل، يدخل الإنسان من فتحة فيه، ويخرج من الأخرى على صورة أي إنسان آخر يريد أن يكون مثله،. لتنتشر بعد هذا ظاهرة الأشباه المتكررة في الرواية.

ما تخبرنا الرواية به عن «راشد» هذا أنه بدأ حياته مخلصاً مستميتاً في الدفاع عن معتقداته باعتبارها الخلاص الوحيد للبشرية. في جلسات التعذيب التي خضع لها بإشراف الضابط، أظهر حرصاً على عدم الخضوع لرجال (القلعة/ الحكومة) حتى وإن قتلوه. ينتهي به الحال على غير ما ابتدأ، فعلى الرغم من خروجه من السجن مرفوع الرأس، إلا أن قناعاته لم تبق كما هي، بل وأصبح من الصعب معرفة حقيقته أن كان مصلحاً أو مروضاً أو ملحداً أو موحداً. يعرض نفسه للسوق للحصول على أفضل ثمن، ويتاجر بلسانه فيقول: «نعم، في الماضي عذبونا، ولكننا لا نستطيع سوى أن نقول إنهم أنصفونا اليوم». يحكي عن ماضيه وكيف أنه صمد درءاً لأي شعور بالهزيمة، لكنه اكتشف أن أولئك الذين كان يحتمل التعذيب من أجلهم لم يكونوا يستحقون.

مع مآلات يغدو فيها «راشد» شبيهاً للضابط الذي عذّبه، يصبح من المفيد تذكر أن «التاريخ الإنساني مصاب بحمى الشبه والتشبه، ليس فقط على المستوى الخارجي، الذي نعني به عمليات التجميل.. بل الشبه النفسي والسلوكي». فراشد لم يكن وحيداً ممن صاروا نقيضاً للمبادئ التي يدافعون عنها، فالقومي صار فاشياً حتى دون أن يدري، والديمقراطي يصبح طاغية وهو يدافع عن ديمقراطيته، ويصبح سفاحاً أثناء مطالبته بتحقيق المساواة بأي وسيلة، فيفني نفسه ويفني الآخرين. لذلك فما أن مضى عامان على زواج «راشد» بأخت الضابط حتى تأكد له أنه صار شبيهاً له. وفي الرواية ما يفيد بأن الإنسان يمكن أن يتقبل وجود شبيه لغيره، لكنه لا يتقبل وجود شبيه له، فراشد يفترض أنه وحده صاحب القرار بقوته، وهو من جعل نفسه شبيهاً للضابط. هنا نعود للتأكيد على حرب ثانية يشعلها الأشباه، خلافاً لأولى أشعلها المختلفون، «وهذا هو أشد الأمور غرابة بالنسبة لي، لأن البشر لا يريدون المختلف، ولا يريدون الشبيه، وعلى أحدهم أن يقول لنا بوضوح ما الذي يريده الإنسان؟» لذلك تنتشر الفوضى، وكلّ يدعي أنه الأصل ويسعى لقتله، وعلى رأسهم راشد الذي يسعى لقتل الراصد الجوي جاره الذي يشبهه حتى في شجاعته. والنتيجة أن الأشباه راحوا يتطايرون في الباحات كالشرر بعد أن نبتوا كالفطر بعد المطر.

أما الأخطر من بين حالات التشابه، فهو ما يكون مع بشر يحبون أن يكونوا مكان أصحاب السلطة والنفوذ. وهؤلاء كما يحكي راشد عنهم للضابط: « ما أن ينجحوا كي يكونوا مكانكم، فإنهم سيتخلصون منكم بصورة قاسية بل جهنمية في رأيي، هل تذكر كيف كان الجيوش في الماضي يقومون بانقلابات على الرؤساء؟ لم يفعلوا ذلك لكي يشبهوههم فقط، بل للتخلص منهم نهائياً». ولذلك كانت الطامة الكبرى حين تمكن أحدهم من أن يكون صورة عن (حضرته) من مرافقيه، وهو ما أحدث بلبلة كبرى صار الشبيهان معها يدّعي أنه الأصل، في وقت ظنّ الجميع فيه أن ظاهرة كهذه لن تمس سوى الناس العاديين ولن تصل إلى فوق. لذلك اجتهدت القلعة ورأت أن لا سبيل لوقف الحرب إلا بقتل جميع السكان من خلال الرماية العشوائية وغير العشوائية.

يبقى أن أخطر ما يحدث في الرواية إصرارها على أن في أعماق البشر وحشاً كامناً فيهم تبرزه الظروف، لذلك أصبح «راشد» – حين رضخ وقام بتعذيب السجينين بمجرد ظهورهما بمظهر الراصد الجوي الذي يكرهه – شبيهاً مطابقاً للضابط، مما أثار دهشته بما لم يسبق له أن انتبه لوجوده في داخله حين تنبّه أنه «قادر على لعب دور السجان بالقوة نفسها التي استطاع فيها أن يلعب دور السجين». وهو التطور اللافت في شخصية «راشد» الذي يحيلني إلى ما كان بريخت في مسرحيته «رجل برجل» قد لمح إليه من أن الإنسان نسبي ومتغير، بكل ما تحمله هذه الخاصية من اعتراض على كل من يعدّ الإنسان جوهراً مطلقاً ثابتاً غير قابل للتغير.

هنا تضعنا الرواية أمام ما أصبح معروفاً بحداثة زائفة كما سبق وقدّمنا، وهي بحق زائفة بحكم كل ما رافقها من جهل وتعصب ونزعة بربرية قاتلة امتزج معها منطق الحروب مع منطق متعهدي مشاريع الإكراه. فلا غرابة إذن حين تنتهي الرواية بعودة الراصد الجوي على ظهر ناقة قرب خيمة سوداء محاطة بالأطلال، بينما كان «راشد» يراقب ما يدور مرتديا عمامته الضخمة، وثوبه الأسود الذي يصل إلى منتصف ساقيه، «دعك لحيته الكثيفة التي تخفي ملامحه وصاح بصوت رج المكان ثكلتك أمك يا ابن الغبراء، ما الذي أعادك إلينا؟». بما يعيدنا إلى ما ابتدأنا به من أننا نتقدم لنتأخر ونتراجع إلى الوراء على نحو أردأ وأخطر.